Ci sono piccole realtà che hanno fatto del proprio passato un vanto e un luogo d’attrazione turistica tanto da aggiudicarsi l’appellativo di “Borgo dei Borghi” 2022, indetto ogni anno dalla trasmissione Kilimangiaro. E’ il caso della piccola Soave. La borgata, immersa nella campagne veronesi ha fatto del proprio passato e dei suoi prodotti, il suo marchio di fabbrica. Famosi sono i suoi vigneti e il suo vino per l’appunto Soave. Ci sono poi realtà che vanno in direzione totalmente opposta pur avendo l’opportunità di rilanciare il proprio territorio a livello storico-culturale e turistico. E’ il caso della graziosa cittadina di Cavarzere, un patrimonio culturale abbandonato.

La graziosa Cavarzere

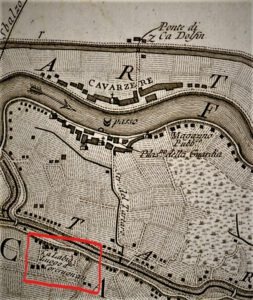

Cavarzere, oggi è l’ultima cittadina a sud della provincia di Venezia, ma fu per secoli ultimo baluardo assieme al paese di Loreo dell’antico Dogado della Veneta Repubblica. Oggi questa graziosa cittadina sulle rive del fiume Adige dista in un raggio di 40 km da centri di tutto rispetto come Venezia, Padova, Chioggia, Rovigo, oltre ad avere poco distante il Parco Naturale del Delta del Po. Nonostante Cavarzere sia stata quasi completamente rasa al suolo nel secondo conflitto mondiale ha trovato la forza di rinascere come un’araba fenice dalle proprie ceneri. Ciò che non ha mai saputo fare è salvaguardare ciò che restava del proprio passato. Purtroppo Cavarzere, un Patrimonio Culturale abbandonato.

Cavarzere, un Patrimonio Culturale abbandonato

Mi sono imbattuto qualche settimana fa in un articolo di un noto storico locale Cavarzerano che attraverso la rete alcuni anni fa denunciò le vergognose condizioni di alcuni edifici storici completamente abbandonati a sé stessi e in forte stato di degrado. Il grido d’allarme lanciato dal noto storico è rimasto però inascoltato. Oggi vogliamo riproporre qui un estratto delle sue parole.

Chi salverà Ca’ Labia?

Per anni si è gridato alla salvaguardia almeno di questa splendida testimonianza settecentesca ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Oramai il complesso di Ca’ Labia si aggiunge ad un vergognoso elenco di fatiscenza e degrado edilizio storico culturale. Il tetto di una delle aule che affiancano l’oratorio dell’Assunta ha ceduto, e in due riprese è crollato per metà anche il tetto della barchessa.

I Labia e i pascoli di Corcognan

Nel 1716, che la Comunità di Cavarzere, pressata dai debiti, mise in vendita i suoi terreni a vagantivo oltre il fiume Tartaro, i cosiddetti “pascoli di Corcognan”. Li comperò il conte Paolo Antonio Labia, e per renderli coltivabili provvide subito a regolare lo scolo delle acque. Era il luogo più alto e in migliore posizione, e lì il conte decise di costruire i tre edifici allineati di fronte al Tartaro, nel quale scorreva allora l’acqua viva dell’Adige. La barchessa, il palazzo e la chiesetta furono un segno di fiducia nel futuro, nella riuscita di un’operazione che intendeva mutare una landa incolta in campi fertili, le erbacce e le canne in frumento e granoturco, dando così origine o consistenza alla borgata di Ca’ Labia. La chiesa fu benedetta il 17 luglio 1728, data in cui verosimilmente era già terminata la costruzione del palazzo e della barchessa, progettati entrambi in vista di frequenti soggiorni del conte e non solo come abitazione del fattore o per necessità agricole. Lo dimostra l’attenzione che si riservò alla scuderia, destinata ai cavalli del conte e dei suoi nobili ospiti.

La vendita della proprietà

L’intera tenuta dei Labia venne acquistata nel 1801 dal notaio Marc’Antonio Mainardi Mercante. Alla sua morte, nel 1831, una parte dei terreni, la barchessa e il palazzo toccarono al maggiore dei quattro figli, Francesco, al quale venne di fatto assegnata anche la chiesetta, col patto che la proprietà di questa sarebbe rimasta indivisa tra i fratelli. Nel 1856 Francesco Mainardi lasciò ogni cosa all’unica nipote Lauretta, che sposerà Francesco Beadin, sindaco di Cavarzere nel 1892 quando inaugurò il nuovo Municipio. Dai Beadin la proprietà passò infine ai Converso.

La Scuderia

Ricavata nella parte più fresca, a nord-est della monumentale barchessa, e separata da ogni altro locale, perfino dall’alto portico, era uno spazioso ambiente con tre porte ad arco, e con quattro finestre barocche su ciascuno dei lati lunghi. Disegni geometrici a più colori in leggero rilievo abbellivano le pareti, mentre porte e finestre – come si ricava da un inventario del 1765 – erano protette da coltrine di tela turchina.

La decorazione della scuderia fu celata con spessi strati di calce verosimilmente in epoca napoleonica, quando si diffuse tale pratica allo scopo di “declassare” certi ambienti nascondendone le pitture ed evitando così un maggiore aggravio fiscale. La decorazione, solo in parte visibile, è quasi interamente recuperabile, trovandosi ancora sotto la calce o il sottile intonaco che l’hanno protetta per due secoli. A meno che le piogge in questi anni, colando dal tetto squarciato, non abbiano iniziato ad intaccarla.

La Barchessa

Oltre che per le inusuali dimensioni la barchessa si distingue per l’armonioso prospetto ripartito da un marcapiano, con sette arcate policentriche impostate su larghi pilastri, comprese fra due ali alleggerite in basso da un’apertura ovoidale entro cornice e in alto da una nicchia con due archetti. Solido ed elegante, questo imponente edificio che ben rappresentava la condizione economica e lo spirito dei Labia meriterebbe di essere innanzitutto salvato, e in futuro – si spera – rimesso nella sua originaria forma, eliminando gli inopportuni interventi che nel corso del Novecento l’hanno via via deturpato.

La speranza di un nuovo futuro

Finito ormai il suo utilizzo per i lavori della campagna, il complesso Ca’ Labia con le sue strutture come, ad esempio, la barchessa esternamente restaurata potrebbe essere adattata a nuovi usi, e la scuderia divenire ad esempio una bellissima sala. Usi comunque rispettosi del nuovo stato e degli altri elementi che proprio nel loro insieme darebbero lustro a tutta la Comunità cavarzerana. Inoltre, danno valore e unicità al complesso di Ca’ Labia: la chiesetta con le sculture di Angelo Marinali, il palazzo, la spaziosa aia lastricata con masegni, il parco (antico orgoglio dei Mainardi) dove sopravvivono alberi secolari: la grande magnolia (215 anni), il maestoso acero campestre (165 anni), l’acero negundo ormai secolare. Inaccettabile come svariati articoli apparsi nei quotidiani locali negli ultimi decenni siano rimasti inascoltati e nella più totale indifferenza.

Fonte editoriale: Articolo di Carlo Baldi estratto da sito “Cronaca e storia Cavarzere”