Giovanni Miani ha combattuto per il Veneto libero. Fu un grande esploratore, ha quasi raggiunto le sorgenti del Nilo, sfuggite per un soffio. Ha avuto forza, coraggio, determinazione. Gli è mancata solo la fortuna.

Giovanni Miani nacque a Rovigo il 17 marzo 1810 e morì nell’Africa centrale nel 1872. Fino a quattordici anni visse con la madre, Maddalena Miani, nel luogo detto “La Caserma”, nell’attuale via Samuele Donatoni, già vicolo Santa Barbara, nei pressi del Duomo.

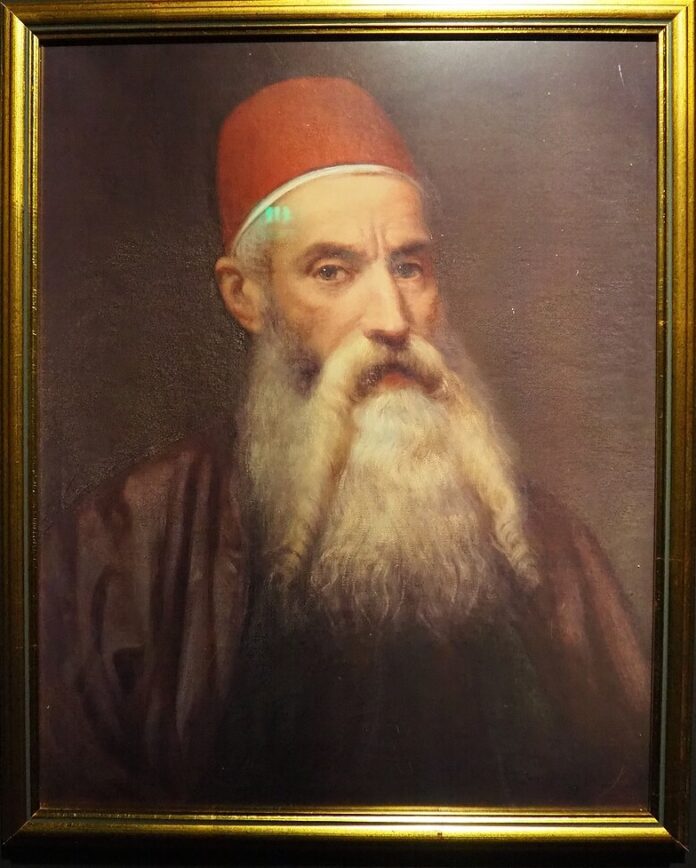

Miani in Ca’ Bragadin a Venezia

Crebbe a Venezia, nel palazzo del nobile Pier Alvise Bragadin, per cui lavorava la madre, una merciaia di Rovigo che non volle mai dire chi fosse il padre naturale di Giovanni. Il palazzo, in cui visse dal 1824, è a Cannaregio, tra le Fondamenta della Misericordia e il Rio della Sensa, all’allora numero civico 3272, attuale numero 3587. Il nobile Bragadin si affezionò al piccolo Giovanni e, intuitene le capacità, gli procurò insegnanti di lettere, musica, ballo e scherma; in seguito, lo nominò suo erede, e morì nel 1836.

Il “grazie” di Gioacchino Rossini

Giovanni Miani era talmente appassionato di musica che ne scrisse una storia universale, che piacque molto anche a Gioacchino Rossini e ai professori del Conservatorio di Milano. Purtroppo non trovò mai editori che la pubblicassero e ne pubblicò solo un saggio, a sue spese, a Venezia, nel 1846. L’opera in realtà si era arenata al primo fascicolo, dedicato a Rossini, che scrisse a Miani per ringraziarlo.

Studiò musica a Napoli, Padova, Pavia, Bologna, Madrid, Parigi, Londra. Alla morte della madre nel 1837, con un lascito del Bragadin, Miani studiò musica nei conservatori di Bologna, Milano, Napoli e Parigi. Studiò anche in Spagna dove, nel 1840, conobbe il diplomatico F. M. de Lesseps.

Con Manin per la Repubblica Veneta

Nel 1848-49, come sergente maggiore di artiglieria della seconda Repubblica Veneta, di Daniele Manin, partecipò alla difesa di Marghera e del Forte di San Secondo contro gli Austriaci. Venne quindi esiliato dalle autorità austriache come sostenitore dell’indipendenza del Veneto. Nel 1848, prima di raggiungere Venezia, aveva anche combattuto a Roma per difendere l’indipendenza della Repubblica Romana.

Verso le sorgenti del Nilo

Dopo alcuni viaggi in Europa e in Asia, ed anche a Costantinopoli, si trasferì in Egitto per realizzare il suo progetto di una spedizione alla ricerca delle sorgenti del Nilo. Nel 1857 fece un viaggio nell’Alta Nubia con i francesi G. Revol di Lione e A. Poussel di Avignone. Disegnò una carta della regione, stampata a Parigi nel 1858.

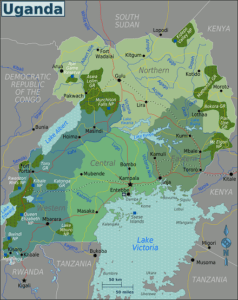

In una prima spedizione del 1859-60, partito da Khartum alla ricerca delle sorgenti del Nilo, giunse a pochi chilometri dal lago Alberto, ma non poté precedere le spedizioni di Samuel White Baker e di John Hanning Speke, verso la meta desiderata. Era successo che, partito dal Cairo il 10 maggio 1859, era giunto ad Andurman, porto di Khartum, il 20 luglio, e aveva raggiunto Khartum, dove la maggior parte dei compagni lo abbandonò.

La firma MIANI incisa sull’albero

Giovanni Miani proseguì quindi con una piccola imbarcazione per Gondòkoro, che raggiunse il 24 gennaio del 1860, e poi lungo il Nilo fino alla località di Galuffi, a 3° 32’ Latitudine Nord, il punto più vicino alle sorgenti del Nilo raggiunto fino ad allora, a sole 60 miglia dalla meta.

Furono così Baker e Speke a raggiungere le sorgenti del Nilo, ma solo tre anni dopo la spedizione di Miani. E il 13 gennaio 1863, in una zona presso Gondòkoro dove non

pensava potesse essere mai passato un uomo bianco, con enorme sorpresa Speke notò un albero su cui si leggeva nettamente “MI…” mentre il resto della parola era diventato illeggibile a causa della vegetazione: in seguito venne a sapere che erano le prime

lettere del cognome “MIANI”, la firma lasciata dal nostro Giovanni.

La carta del bacino del Nilo

Nell’aprile 1860, rientrando da Galuffi, Giovanni Miani incendiò il villaggio di Madi il cui capovillaggio non aveva rispettato i patti presi con lui: fu l’unico episodio di violenza da parte di Miani, solitamente molto rispettoso delle popolazioni locali.

LEGGI ANCHE Giovanni Miani, la mostra sul grande esploratore veneto

Miani proseguì quell’anno le sue ricerche e scoprì così il fiume Assua, tributario del Nilo. Raccolse materiale scientifico, tracciò una nuova carta del bacino del Nilo e lasciò appunti sui luoghi esplorati e sulle lingue di quei popoli. Nel 1862, pubblicò a Venezia, presso l’editore Della Garzetta, “Posizione geografica dell’Offir, della Bibbia e dell’origine del Nilo”. Ofir o Offir era la terra dalle immense ricchezze nominata da Salomone nella Bibbia, Primo Libro dei Re. Giovanni Miani realizzò anche tre mappe del Nilo negli anni 1858, 1860 e 1865.

Nel Congo dal re Munza

Nel 1867 ritornò a Khartum, e da lì, in seguito, ripartì con una piccola scorta. Nel 1871 iniziò una nuova esplorazione in regioni ancora ignote dell’Africa centrale. Nel bacino dello Uèlle, oltre lo spartiacque Nilo-Congo, in regioni mai prima toccate da Europei, nel maggio 1872 Miani raggiunse la residenza del re Munza. Da qui, attraversati parecchi affluenti dello Uèlle, raggiunse Bakangoi a circa 3° Nord 27° Est; poi tornò alla residenza

di Munza, dove la morte lo colse.

Giovanni Miani morì dunque nel bacino dello Uèlle, estenuato dalle fatiche e dalle

privazioni, a circa 3° di Latitudine Nord presso un subaffluente del fiume Uèle. Il fiume è chiamato sia Uèle che Uèlle: è un affluente di sinistra del fiume Ubanghi, nel Congo. Sembra che sia morto a Monbuttu, nell’attuale Zaire.

La tomba di Miani in Africa

La sua tomba fu ritrovata nell’agosto del 1881 da Gaetano Casati in località Nangazizi; fu poi nuovamente raggiunta nel 1894 da padre Lotar, missionario proveniente dal Belgio (la zona era nel frattempo divenuta parte del Congo Belga) che la trovò semidistrutta e in stato di abbandono; la tomba venne definitivamente identificata nel 1929 da Lidio Cipriani che vi fece erigere un cippo in muratura a ricordo di Miani. In realtà Nangazizi era praticamente scomparsa, incendiata nel 1873 da mercanti di schiavi che avevano sterminato i suoi abitanti, uccidendo anche il re Munza, amico di Miani.

I resti di Giovanni Miani ora sono conservati in un’urna presso la sezione museale dell’Accademia dei Concordi di Rovigo, al n. 14 di piazza Vittorio Emanuele II (il cui vero nome è Piazza Maggiore: qualcuno ha mai chiesto ai Rodigini se davvero volevano cambiare nome alla piazza?!).

Il leone bianco del Nilo

Quando era in vita, per la sua energia, Miani era soprannominato dagli africani “il leone bianco”. A Rovigo, nell’atrio dell’Accademia dei Concordi, lo ricorda un busto in marmo del 1877, opera di Giuseppe Soranzo, offerta dall’Associazione Volontari Polesani del 1848-49.

Sempre a Rovigo, lo ricordano anche due opere marmoree, entrambe di Virgilio Milani: una statua del 1931 in Largo della Libertà e un busto del 1939 nell’Istituto Tecnico Statale per Geometri “A. Bernini”, in Corso del Popolo.

La collezione africana al Fontego dei Turchi

La collezione etnologica africana di Giovanni Miani oggi è conservata al Museo di

Storia Naturale di Venezia che ha sede nel palazzo detto Fòntego dei Turchi. La

collezione Miani, consistente in quattordici casse di reperti da lui donate al Comune di Venezia nel Luglio del 1862, quando venne esposta al pubblico con grande afflusso di visitatori, è indicata dagli specialisti come la più antica collezione europea di etnografia africana.

Miani nel romanzo di Verne

A Venezia, casa Bragadin-Miani esiste ancora: è a Cannaregio, Fondamenta della Misericordia, n. 3587. Una curiosità: Miani è citato con altri esploratori dell’Africa nel romanzo “Cinque settimane in pallone” di Jules Verne.

Giulio Bertaggia